顧德莎還是十七、八歲的少女時,同時代的才子如渡也紛紛耽溺在紀德的文學中,她好奇拿來讀,不是很有感受。

來到從心所欲之年,再來讀紀德,而且是用台語來讀,她內心的感受就全然不同了。

哪裡不同呢?我們在空中對談、討論、剖析,猶如一場心靈的洗滌。

四十多年前讀紀德,顧德莎認為不過是一個男孩子心裡活動的呈現,紀德不斷的對話,面對不同的對象與主體,無非是想知道,自己是怎樣的人?

認識自己,是一個作家最重要的事。

尤其是回憶錄這樣的體裁,就是不斷的跟過去的我對話,一次再一次,把自己看得更清楚。

這是作家獨有的特權。

你可以跟童年的自己、青春期的自己、中年的自己、時時刻刻的自己對話,還能細細描繪,一再重寫,有哪個行業能如此被寵愛著?

但同時,這樣的對話與回顧,又是如此殘忍,你必須面對自己的傷口、愧疚、錯誤與傷痛,一般人可選擇漠然與麻痺,但作家無法略過,得要正向迎擊。

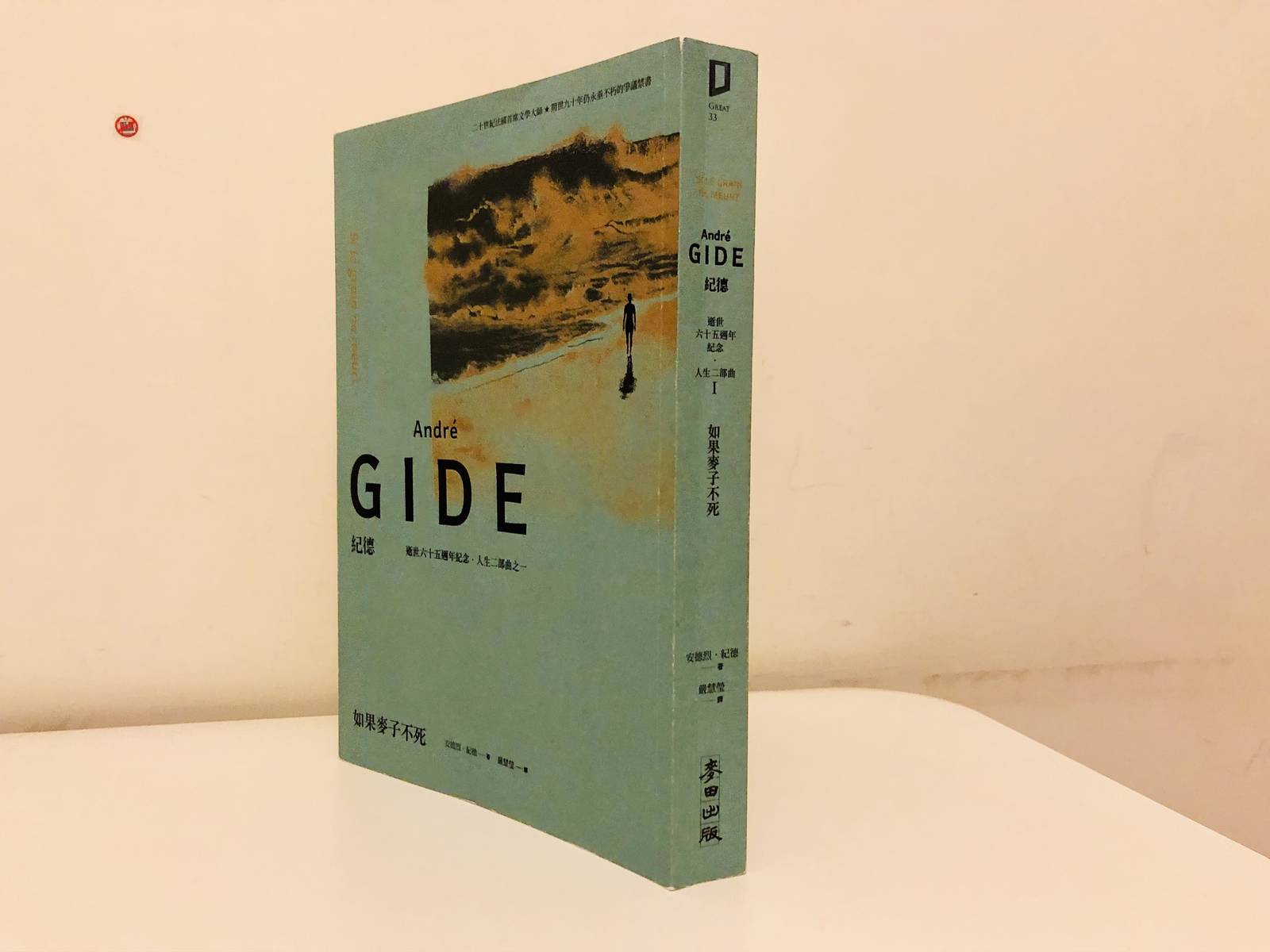

《如果麥子不死》就是如此書寫著,紀德的作品往往像懺悔錄,或以日記體承載,同樣是反顧自身與過去,紀德寫起來就是那麼細膩、優美。稀鬆平常的片段,在他的筆下,猶如陽光透過窗簾,斜入室內那幽暗的一角,照亮那甦然喚醒的生命。

閱讀紀德,即此美妙與耽溺。

在「拍破台語顛倒勇」節目中,我跟顧德莎各選了幾段,用台語來朗讀,我挑的是期望與失落,死亡的震顫⋯⋯顧德莎則讀紀德關於神的思考,猶如在讀聖經⋯⋯看不到神,要如何跟神祈禱呢?尤其是,顧德莎多次面臨死神的考驗,對人生的思考,更為深切。

紀德的作品《如果麥子不死》,是按約翰福音摘出來的,講著麥仔若無死,伊干焦是麥仔。因為拄著真濟的考驗,才會當佇湳塗中閣活起來,生湠做千千萬萬的麥仔。德莎老師的創作嘛是按呢,拄著人生和身體的撞突,這種種的一切,成做種子,種出一坵豐收的文學田園。

而且,必須是飽實的麥子,毋是冇的,輾落去湳塗,才會來發穎。

同樣的紀德,不同的體會,都讓人沈澱,讓人解剖自己,讓那透進來的光,照耀著那即將甦甦然喚醒的生命。